ジョブメドレーは、医療業界の人材採用において大きな存在感を示しています。

しかし、ジョブメドレーや人材紹介会社を通して採用しても、「人材がなかなか定着せずにすぐに辞めてしまう...」と課題を抱えている先生も多いのではないでしょうか?

なかには、成果報酬型サービスを利用し、費用をかけて採用した人材は早期退職しやすいと思っている方もいるかもしれません。

早期退職は、採用コストはもちろん、育成コストまで多くの投資が無駄になってしまうため、なるべく避けたいですよね。

この記事では、人材が早期退職してしまう理由や原因、また早期退職を防ぐために今からできる解決策をご紹介します。

以下のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

- 成果報酬型サービスを利用して採用した人材がなかなか定着しない

- 採用した人材がすぐに辞めてしまう理由が分からない、知りたい

- 良い人材を採用できたと思っていたが、入職後に期待する活躍をしていただけなかった

- 採用コストや育成コストを無駄にしたくない

- 早期退職を未然に防ぎたい

⇒「DHから応募が集まる求人の作り方セミナー」

医療業界の離職率について

実は、医療業界は他の業界と比べて離職率が高い傾向にあると言われています。

厚生労働省が公表している「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)」によると、「医療、福祉」業界は離職率の高い上位5産業に入っており、高卒就職者の離職率は45.2%(医療、福祉業界)、大卒就職者の離職率は38.6%(医療、福祉業界)に上ります。

※離職率:就職後3年以内の離職した人の割合

| 高校 | (離職率) | 大学 | (離職率) |

|---|---|---|---|

| 宿泊業・飲食サービス業 | 60.6% | 宿泊業・飲食サービス業 | 49.7% |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 57.2% | 生活関連サービス業・娯楽業 | 47.4% |

| 教育・学習支援業 | 53.5% | 教育・学習支援業 | 45.5% |

| 小売業 | 47.6% | 医療、福祉 | 38.6% |

| 医療、福祉 | 45.2% | 不動産業、物品賃貸業 | 36.1% |

業界全体として離職率が高いため、他の業界に比べて離職率を下げるのは簡単なことではないことも事実ですが、早期離職の原因として自院に当てはまることをひとつずつ解決していきましょう。

なぜ? ジョブメドレー経由の応募者に早期退職が多い理由

早期退職がめずらしくない医療業界。

人がすぐに辞めてしまった時、「ジョブメドレーに問題があるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、早期退職は、採用ルートそのものが原因で起こるわけではありません。

問題なのは、ジョブメドレーの求人票に書かれている基本的な労働条件だけでなく、実際の職場の雰囲気や人間関係、業務の細かな内容まで含めた「総合的な職場環境」についての情報が十分に伝わっていないことです。

早期退職は、「医院と採用者間に生じる認識のズレ」が原因となり発生するケースがほとんど。

例えば、歯科衛生士の業務範囲がどこまでなのか、職場でのリアルな人間関係はどうなのかなど、日々の業務に大きく影響する要素について、求職者が十分な情報を知ることができないまま入職するケースがとても多いのです。

紹介(マッチング)された人材を採用するかの最終判断は医院側が決めることなので、医院の環境とマッチしない、あるいは長期定着しないであろう人材を採用しないための対策ができれば、早期退職を防ぐことができます。

ジョブメドレーをはじめとする採用媒体や人材紹介会社を変えればよいということではなく、人材が早期退職してしまう理由や原因を追求し、上手く採用媒体や人材紹介会社を活用することが大切です。

具体的なトラブル事例と対応策

後でも詳しく解説しますが、まずはよくあるトラブルの事例と対応策を簡単にご紹介します。

| トラブルの例 | 具体的な事例 | 対応策 |

|---|---|---|

| 給与面でのトラブル | 残業代が想定より少ない | 給与体系を明確に提示し、伝える |

| 人間関係の問題 | 先輩スタッフとの関係悪化 | メンター制度の導入・コミュニケーション強化 |

| 業務内容の相違 | 想定以上の業務量 | 業務内容の細かな説明・ステップに応じた業務量の設定 |

実際のトラブル事例を見ていくと、給与や待遇面での認識の違いが最も多く報告されています。たとえば、基本給は明記されていても、実際の手取り額や諸手当の計算方法については事前の説明がなかったケースなどがあります。

ジョブメドレーからの応募者が早期退職してしまった原因4選

原因(1)職場の雰囲気が合わなかった、人間関係がうまくいかなかった

上司や同僚・後輩との人間関係がうまくいかなかったり、医院全体の雰囲気や方針が合わなかったことが原因で、退職につながるケースです。

とくに、大手企業と比べて規模が小さい医院の場合、人間関係の仕事への影響は大きくなります。

また、仕事を進めていく上で、人間関係を重視する人は多くいますが、人間関係や雰囲気は入職前の選考の段階では分かりにくく、代表的な早期退職の原因となっています。

原因(2)想像していた仕事内容と異なった

求人票や選考の中で聞いていた(想像していた)仕事内容と異なった、という不満から退職につながるケースです。

希望していた業務ができなかったり、仕事があまり回ってこない職場でスキルアップができない、などモチベーションが低下すると退職を検討する要因となります。

逆に想像していた以上の業務レベルを求められて辛い、社内のサポート体制が整っておらず、サポートが疎かにされたことなどが不満となり、早期退職の原因になることもあります。

また、求人票の「仕事内容」に『歯科衛生士業務全般』と書いていませんか?

他の医院と共通する仕事内容もあるかもしれませんが、「保険診療がメインなのか」「矯正治療がメインなのか」「訪問診療がメインなのか」など、医院(先生)が主に行っている診療によって歯科衛生士の業務も異なります。

医院の業務内容を洗い出した上で「どんな業務をしてもらいたいのか」をしっかり伝えましょう!

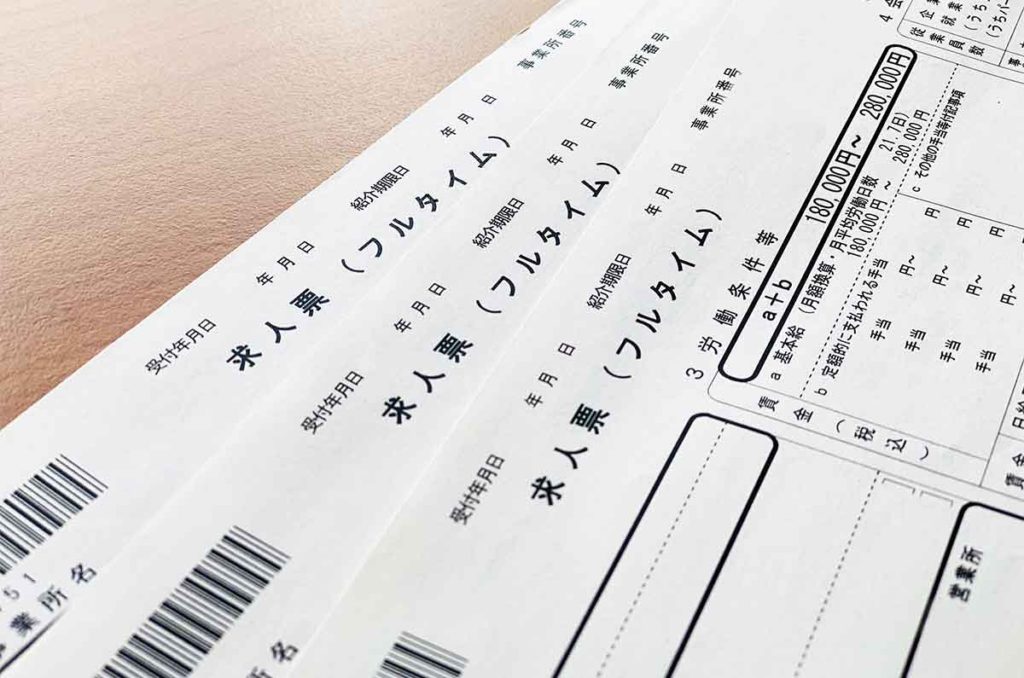

原因(3)給与や待遇・労働条件に関して認識の相違があった、満足いかなかった

労働条件が、求人内容と異なっていた、給与などに不満が出てきたことにより退職につながるケースです。

基本的に、労働時間や残業の有無などは入職前に開示されますが、医院側の説明不足などから、認識のズレが発生することも多くあります。

具体的には、以下のような理由がよくある事例です。

- 残業が少ないと思っていた(聞いていた)のに、実際には多かった

- 残業しても残業代が出なかった

- 規定の勤務時間よりも早く出勤しなければいけなかった

- 休日出勤が発生することは聞いていなかった

- 有給休暇がとりにくかった

また、入職時の給与ではなく、賞与支給や昇給など将来的な給与の上がり幅に関する不満が原因になることもあります。

原因(4)採用者自身の環境の変化によるもの

医院側と採用者側の認識のズレの他、採用者自身の環境の変化が理由で早期退職となってしまうケースもあります。

具体的には以下のような事例があります。

- パートナーの転勤や都合によるもの

- 家族の介護

- ご自身の体調の変化

- ご自身もしくはパートナーの妊娠

上記のような家庭の事情に関しては、事前に防ぐことが難しいケースがほとんどです。

ジョブメドレーの求人票を見直そう!魅力的な求人情報で定着率アップ

正しい求人票をつくることは、ミスマッチを防ぎ、定着率をアップさせる重要な施策です。

業務内容や職場環境、給与などについて、具体的な情報を公開することで、応募者との相互理解を深めることができます。

お互いのことをよく理解した上で採用することができれば、早期離職の大半は事前に防ぐことができるのです。

ここからは、そのような求人票をつくるためのポイントを2つ紹介します。

ポイント(1)求人票には正確・最新の情報を記載する

人材を募集する際に、求人票の業務内容や労働条件などはなるべく詳細に記載しましょう。

労働条件などは、曖昧な情報ではなく、分かりやすく伝えることが重要です。

また、業務内容や労働条件などが変更になった場合は、必ず最新の情報へ更新することを忘れないようにしましょう。

※過去の求人票を流用する際や、様々な媒体・人材紹介サービスを活用する場合は、古い誤った情報がないかなど、注意が必要です!

求人票を正しく詳細に記載することは、入職後のミスマッチを防ぐ対策になります。

求人票だけでなく、内定後の「労働条件通知書」「雇用契約書」にて事前にきちんと正確な条件をお伝えし、双方の合意の上で締結すると安心です。

口頭の場合は言った言わないのトラブルの元にもなるため、書面に残しておくと◎

▼記載すべき事項

・労働契約の期間

・給与(報酬の仕組み、具体的な金額、締め日や支払日、支払い方法など)

・就業場所

・就業時間(始業・就業時刻)、休憩時間、所定労働時間を超す勤務の有無

・業務内容

・休日、休暇(週休日数や曜日、有給休暇日数、夏季休暇や年末年始休暇)

・昇給、賞与(パートも対象となるかどうか)

・退職(定年制の有無や内容、任意退職に関する扱いなど)

ポイント(2)日々の業務に関わる内容は詳しく書く

業務内容を詳しく書くことは、入職後のミスマッチを防ぐための最も重要なポイントです。

単に「歯科衛生士業務全般」といった漠然とした表現ではなく、1日のタイムスケジュールや具体的な業務内容、どんなスキルが必要なのかなど、些細なことまで明確に示しましょう。

なるほど!デンタル人事編集部で行った独自の聞き取り調査では、歯科衛生士の皆さんからこのような要望を聞くことができました。

- 組織の人数・各職種のチーム体制・年齢層

- 歯科衛生士と歯科助手の担当作業の線引き

- 使用する機器や滅菌パックのメーカー名・年式

- 院長の年齢・出身大学

- 診療中の様子がわかる写真

このように細かな情報を提示することで、応募者は自身のスキルや経験・向き不向きなどの希望と照らし合わせて、本当にこの職場が自分に合っているのか?を検討することができます。

ポイント(3)給与・待遇は明確に提示

給与や待遇に関する情報は、できるだけ詳細に、かつ分かりやすく提示するのがマスト。

特に以下のポイントについて、具体的な数字を使って記載することをおすすめします。

- 基本給の金額(経験年数別の給与テーブルなど)

- 諸手当の種類と金額(職務手当、資格手当、住宅手当など)

- 賞与の実績(過去3年分程度)

- 昇給制度の詳細(タイミング・昇給幅)

- 社会保険の加入状況

- 有給休暇の取得実績

ポイント(4)キャリアパスや教育体制で将来を明確に

将来のキャリアパスや教育体制は、その職場で長く働くうえで欠かせない情報です。

きちんと伝えることができれば、応募者の長期的な就業意欲を高めることも可能です。

具体的には…

- 院内研修プログラムの詳細(就業時間内かどうかも)

- 資格取得支援制度の内容

- キャリアアップの具体的な事例(モデルケースも含めて)

- 昇進・昇格の基準

- 外部研修への参加機会

- スキルアップのためのサポート体制

ポイント(5)ネガティブなこともあえて求職者に公開する

選考や面談の際に求職者が知りたい情報や正しい情報を過不足なく十分にお伝えできていれば、自院側と求職者側の認識のズレは発生しにくいです。なるべく、入職前にお伝えできる情報は開示するようにしましょう。

とくに自院のネガティブな情報は隠してしまいがちですが、自院の現在の課題としてネガティブな情報も採用前に開示することで、入職後のミスマッチを防ぐことができます。

ネガティブな面を開示することは決して悪いことではありません。悪い面も含めてすべて開示することで、求職者に自院の誠実さを伝えることもできます。

現職で働いている歯科衛生士の方にお聞きしたところ、

「ネガティブな内容も開示されていることで、誠実な医院なんだなと好感が持てます」

といった声もありました。

💡ネガティブな情報を開示する際は、伝え方がポイントです!

必ず自院のポジティブな部分をお伝えした上で、ネガティブな部分を織り交ぜる形でお伝えするようにしましょう。

また、ネガティブな部分は"現在の課題"としてお伝えし、解決に向けて取り組んでいる姿勢をお伝えすることも重要です。

【伝え方の例(1)】教育体制が整っておらず、細かく業務を教えることができない

→「現在、ルールや業務の仕組みづくりを行っている段階です。ご自身で考えながら業務を行っていただくことも多いかもしれませんが、ひとりひとりの裁量も大きい職場です」

【伝え方の例(2)】残業が多い

→「●●の期間はどうしても残業が●時間ほど発生することがあります。現在、労働負担を減らすべく、解決に向けて○○○○○○○に取り組んでいます」

採用前後のフォロー体制がカギ! 定着率向上のための取り組み

ポイント(1)面接時にしっかり見極める

選考では、書類で分かる学歴や資格、第一印象など表面的な情報で判断せずに、「自院の求めるスキルを持っているか」、「自院のカルチャーにマッチするか」など、深掘りして見極めることが大切です。

また、過去の転職回数が多い求職者の場合は、自院で採用した場合も早期離職となってしまう可能性も高いため、これまでの退職理由をしっかりと面接時に確認することが重要です。

これまでの退職理由が、自院でも当てはまらないか、自院で同様のことが起きた時にはどう解決するのかなどを深掘りして確認し、早期退職のリスクを防ぐようにしましょう。

採用面接時の見極めのポイントは、以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

ポイント(2)採用フローの見直し

採用フローの中で入職後のミスマッチを防ぐための取り組みを行うこともできます。

例えば、採用フローに以下のような取り組みを追加をすることもおすすめです!

- インターンシップ

- 見学

- 体験入社

- 既存社員との面談

既存社員との情報交換の場を設けるなどの取り組みは、実際の仕事内容や残業などの実態・医院の雰囲気なども直接確認することができます。入職後の働くイメージもつくることができるので非常におすすめです。

また、「適性検査」などを実施することで、面接では判断できない部分の見極めの参考にする方法もあります。

求職者が参加しやすい「1dayインターンシップ」の設計方法などは、以下の記事でご紹介しています!

ポイント(3)内定・採用後のフォロー

選考の中だけでなく、採用が決まった後のフォローも大切です。

採用後、入職までに期間があいてしまう場合は、その期間放置してしまうと医院側と求職者側で温度差が出てしまうケースがあります。入職前であっても定期的にコミュニケーションをとる機会を設けるようにしましょう。

ポイント(4)入職後のサポート

入職直後は誰もが不安を抱える時期です。

入職後、職場内で孤立したり不安を感じさせないように、しっかりとフォローできる体制をつくりましょう。

業務を進める中で、同僚・後輩や上司とコミュニケーションがとりやすいか?などがポイントになるため、風通しのよい職場の環境づくりが重要です。

また、即戦力の経験者であっても、入職直後は新しい職場の環境に慣れるまで研修期間や慣らし期間を設けることをおすすめします。

例えば…

- 入職前オリエンテーションの実施

- メンター制度を導入する

- 定期的な面談を行う

- 相談窓口の設置

- チェックリストを使った業務の進捗管理

- 同期との交流会を開く

特に重要なのは、入職後3ヶ月間の手厚いサポートです。

この期間に適切なフォローができるかどうかが、その後の定着率に大きく影響します。

フォロー面談を行うときは、新入職員が不安を抱きやすいタイミングを見極めるのがポイント。

入職後1週間〜半年までをめどに設定しておくことで、早期離職の芽を摘むことができます。

| 面談の種類 | 実施時期 | 主なチェックポイント |

|---|---|---|

| 初期面談 | 入職1週間後 | 業務の理解度、不安点の確認 |

| フォローアップ面談 | 1ヶ月後 | 職場環境への適応状況、人間関係 |

| 定期面談 | 3ヶ月後、6ヶ月後 | キャリアプラン、改善要望の確認 |

面談では、下記の内容についてヒアリングを行い、できるだけ早く問題を発見することが早期離職防止のカギ。

院長が一方的に喋り続けたり、威圧的な態度で萎縮させてしまわないような雰囲気づくりも必要です。

- 業務内容の理解度と習熟度

- 職場の人間関係

- 身体的・精神的な健康状態

- 将来のキャリアビジョン

- 職場環境に関する要望など

ポイント(5)退職理由のヒアリング

離職率低下の対策のために、退職を希望する社員へのヒアリングを行い、自院の課題や問題を把握することも重要です。

本音の退職理由を引き出すために、退職手続きの完了後にヒアリングを実施しましょう。退職手続き前に行うと、引き止めに合うと思われて、本音での会話ができない可能性が高いです。退職理由のヒアリングができたら、今後の自院の組織改善のヒントにしましょう。

あくまで任意でヒアリングを行い、退職者が了承しない場合は無理に実施しないようにしましょう。

ジョブメドレー利用者の口コミ・評判をチェック!

実際のジョブメドレー利用者の声を分析することで、採用活動の改善につながる貴重なヒントが得られます。

ジョブメドレーの良い評判と改善が必要な点について、具体的に見ていきましょう。

良い口コミ・評判

ジョブメドレーを通じて採用に成功した医療機関からは、好意的な声が寄せられています。

- 「応募者の経歴や資格が一目で分かり、採用の効率が上がった」

- 「求人票の作成支援が丁寧で、自院の魅力を効果的にアピールできた」

- 「採用担当者向けのサポートが充実していて安心」

- 「思いがけない優秀な人材と出会えた」

- 「Web面接システムの導入で、遠方からの応募者にも対応できるようになった」

悪い口コミ・評判

一方で、このような改善を求める声も見られることも事実です。

- 「応募者の希望条件と実際の条件にズレがある」

- 「経験年数や専門性の確認が不十分」

- 「面接後のキャンセルや入職直前の辞退が多い」

- 「求人掲載料が高額」

- 「応募者の質にばらつきがある」

まとめ

この記事では、「ジョブメドレー等の人材紹介会社経由の人材がすぐに辞めてしまうという」お悩みから、早期離職の原因や解決策を紹介してきました。

採用コストや教育コストの損失となってしまう他、新たに人材を確保しなければならなかったり、残った社員の負担も大きくなるなど、多くのリスクがあります。

そのため、早期退職を防ぐ対策は、自院の採用活動において大切な取り組みです。

良い人材の採用・長期定着を目指していく際に、ご紹介したポイントをぜひ参考にしてください。

弊社では、歯科医院向けの「求人採用セミナー」を開催しております。歯科衛生士の採用に特化したセミナーとなりますので、歯科衛生士の採用にお悩みの方はぜひご参加ください。